能登半島地震では、多くの中小企業が被災しました。

直接的な被害だけでなく、取引先の休業や需要の減少、人口流出など、地域全体の経済が大きな影響を受けています。

しかし、こうした危機のなかで改めて見えてきたのは、平時からの経営基盤の重要性です。また、逆説的ですがBCPを作る余裕のない小規模企業に本当にBCPをつくることだけにフォーカスすることが重要なのかも私自身は少し疑問を持っています。

■ 災害で浮き彫りになった「経営の弱点」

被災した企業の中には、次のような声が聞かれました。

- 避難している地元客が能登に戻るのか不明で、今まで以上の需要減が予想される。(小売・生活関連サービス)

- 以前から人手不足であったが震災後、能登を離れたため離職する従業員があいついだ。(製造業)

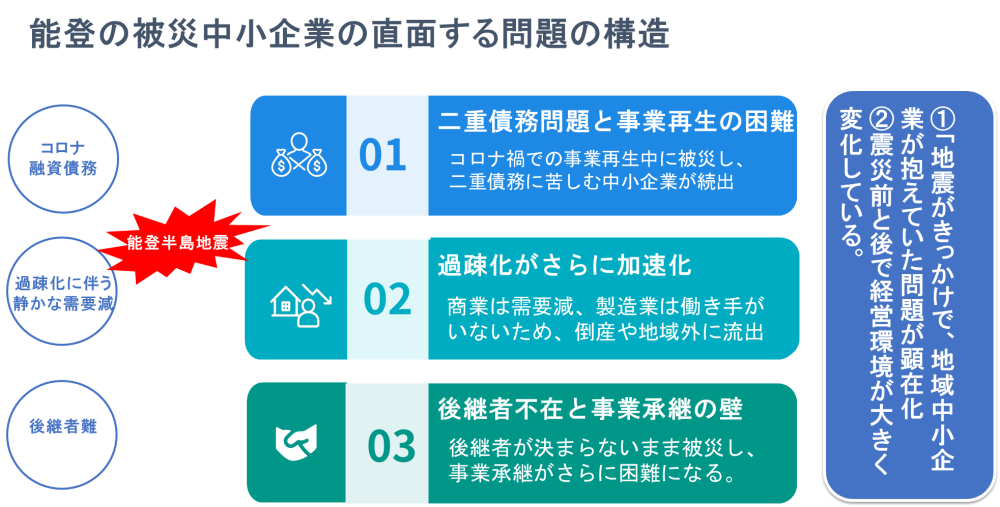

- コロナ融資の返済が難しく返済条件を緩和しているところに、新たに融資を受ける必要が出たため返済の見通しをつけることが難しい。(二重債務問題)

- もともと後継者不在であったが経営の悪化により、さらに事業承継が難しくなった。予定していた後継者候補も離職してしまった。(事業承継問題)

これらは、一見、震災が原因で行ったことのように見えますが、平時から潜在的にあった経営上の弱点が災害によって表面化したものです。過疎地域の小売業は震災前から過疎化で販売不振であったし、過疎化で人手不足は問題になっていた。二重債務問題も、コロナ後の事業再生がうまくいっていなかったことが表面化したこと。後継者不足は中小企業においては震災がなくても問題であったが、さらに深刻になった部分がある。

■ 地域全体で「平時の衰退」を止める。

もう一つ重要なのは、企業単位だけでなく地域全体での取組みです。

能登半島では地震発生後、過疎化がさらに進みました。そして、そのことが地域中小企業の経営悪化に拍車をかけています。

過疎化というもともと地域に存在していた問題が表面化したともいえます。

BCPというと災害発生時のために計画と考えがちですが、実は平時の通常の経営基盤強化や地方創生と言った課題を解決することも重要だったと言えます。小規模企業は普段の経営がせいいっぱいです。今、売上が落ちて経営が悪化するかもしれない、会社のキーマンがやめれば会社の土台が揺らぐ小規模企業に、災害時のリスクを考えBCPを作りましょうというのは正直難しいと思います。彼らは日常から経営リスクに直面しているようなものだからです。一方、小規模企業ほど災害時に弱く、災害が経営リスクに火をつける側面もあります。

むしろ、そういう小規模企業には普段の経営基盤を強化するような支援を国が行っていくことは重要だし、地域全体の衰退を今食い止めていくことも重要だろうと考えます。

竹上経営コンサルティングオフィス

中小企業診断士 竹上 将人

事業継続・BCP策定支援コンサルティング